本文叙述皆有官方信源,为了读者有更好的体验放在了文章后缀,感谢您的支持!

骨灰盒、墓碑、清明时节的纸钱与菊花,这些似乎构成了中国人对死亡的标准想象。毕竟"入土为安"的观念在我国传统文化中根深蒂固,坟墓不仅是安放遗体的场所,更是家族延续的象征。

不仅是古代帝王对陵墓的重重讲究,就是现在普通百姓对墓地也要精挑细选,无不显示着我们对死后骨灰存在的执着。

然而有那么一群人,他们选择在生命终结后不留骨灰,不占墓地,不求后人祭拜,如一股轻烟般消散于天地之间。

这种选择与传统丧葬方式相悖,常被视为怪异甚至不孝,然而他们的选择看似极端,但却蕴含着一种独特的生死美学——一种对生命本质的深刻理解,一种对脱离物质的超然解脱,一种将自我重新归于自然界循环的哲学姿态。

这样的人看似离我们遥远,然而却是真真实实存在的,拥有这样的思想并且真的贯彻到实际中的,往往是这三种人。

超越生死的哲思者

这一类人受到哲学和宗教观念的影响,将肉体视为自己灵魂的暂居之所,生死也只是自然循环的一部分,

道家思想主张"人法地,地法天,天法道,道法自然",这种顺应自然、回归自然的思想在这一类人的选择中得到了完美体现。他们将死亡视为回归而非终结,将身体视为暂借于自然的物质而非永恒的财产。

他们拒绝在死后仍然以物质形式占据地球的空间,而是彻底将自己归还给孕育生命的自然系统,当肉体死亡,更重要的是精神思想的传承。

对一个人的记忆不会因为缺少骨灰盒或墓碑而消失。中国古代文人常追求"三不朽"——立德、立功、立言,他们明白真正的不朽在于精神层面的传承,而非身体的存续形式。

那些选择身后无痕的人,或许正是将这种理念推向了极致:他们相信自己的思想、情感、行为已经通过无形的纽带融入了他人的生命,不需要物质的证明。

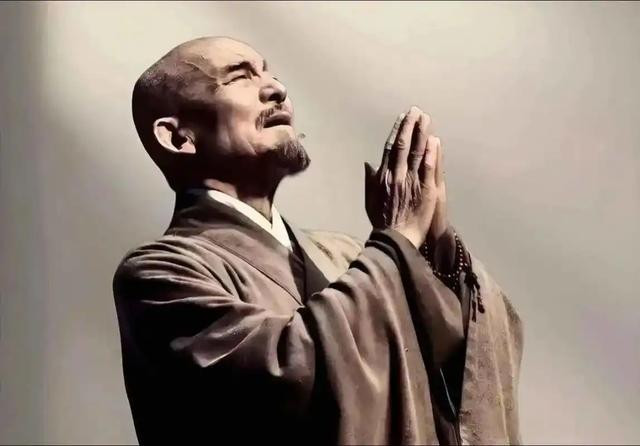

弘一法师是近代高僧,去世前他告诉弟子:“临终前勿哭泣,勿扰我清静。”,死后他的骨灰撒在厦门鼓浪屿,以自己的肉身贯彻了禅宗的“本来无一物,何处惹尘埃”。

环保主义的践行者

第二类人则是要坚定的践行自己的环保主张,在生态危机日益严重的今天,传统土葬占用土地,火葬消耗能源并排放二氧化碳,海葬可能影响海洋生态——几乎每种丧葬方式都留下了人类最后的生态足迹。

这一类人以实际行动来呼应他们的环保理念,拒绝占用任何资源,让生命真正的回归于自然,不留骨灰的极简处理,更像是对这个世界最轻柔的告别。

澳大利亚一位野生动物专家,因为意外离世后,他的骨灰撒在了他毕生保护的澳洲野生动物保护区。

而日本近几年流行的树木葬是将骨灰埋入树下,此种方式无需占用额外土地,让一棵树继续来代替人的生长。

追求自由的先锋艺术家

第三类人是离经叛道、追求自由的先锋主义者,他们通过这种方式表达对传统的反抗,这一类人厌恶一切形式主义,人生行至最后,也要用死亡来完成最后的反抗。

他们不是为了表达特立独行,而是以一种“这个世界我来过,生活过,这就够了”的人生态度来面对生命的消逝。

这一类人已经看透了占有坟墓、保存骨灰的本质——那不过是生者对死亡恐惧的缓冲,是对"彻底消失"这一人类终极命题的无力抵抗。

而他们选择直面这种虚无,以死后不占据任何物理空间的方式宣告:生命的意义从来就不在于占据,而在于经历与体验。

知名作家三毛去世前留下自己的遗愿,要求朋友将自己的骨灰撒在她最爱的敦煌沙漠,她的一生丰富多彩,正如她自己所说:“生命不在于长短,而在于是否痛快活过。”

传统观念认为,坟墓与祭拜是保持对逝者记忆的必要手段,仿佛没有物质的依托,记忆就会随风飘散。

而那些选择不留骨灰的人似乎早已领悟,真正的记忆不依赖于特定的仪式或场所,而是融入到生者的日常呼吸与思维习惯中。

真正的怀念不需要外物,它会在心灵深处自然生长。

当然,不留骨灰的选择在当代社会仍然面临着诸多挑战与误解。

中国现行的《殡葬管理条例》对骨灰处理有严格规定,许多不留骨灰的意愿实际上难以实现。

社会观念上,这种选择常被视为对家族责任的逃避,甚至被贴上"不孝"的标签。

然而,社会观念正在悄然变化。随着环保意识的增强和生死观的多元化,越来越多的人开始重新思考丧葬方式的意义。

网络纪念、数字遗产等新型纪念形式的出现,为不留物质痕迹的告别提供了替代方案。

而那些选择不留骨灰的人,或许正是通过对死亡的独特理解,实践着一种更为自由和负责任的生活方式——他们不仅考虑生前的行为对世界的影响,甚至考虑到了死后身体处理方式的生态意义。

古代大诗人李白写道:"生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。"这种将生命视为短暂旅程的态度,值得我们深思。

生命的价值不在于终结后的形态,而在于存在时的绽放。

不留骨灰、不占墓地、不求祭拜的选择,表面上是一种放弃,实则是一种更高的获得——获得与自然完全融合的自由,获得不被物质形式所束缚的记忆,获得对生命本质更为透彻的理解。

他们对待死亡的方式提醒着我们:或许真正的永恒不在于我们死后留下什么,而在于我们活着时成为了什么;不在于后人如何纪念我们,而在于我们如何影响了他们的生活。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

文 | 川流趣谈

——完——

参考文献:

民政部网站:殡葬管理条例